« Elixir d’éternité »

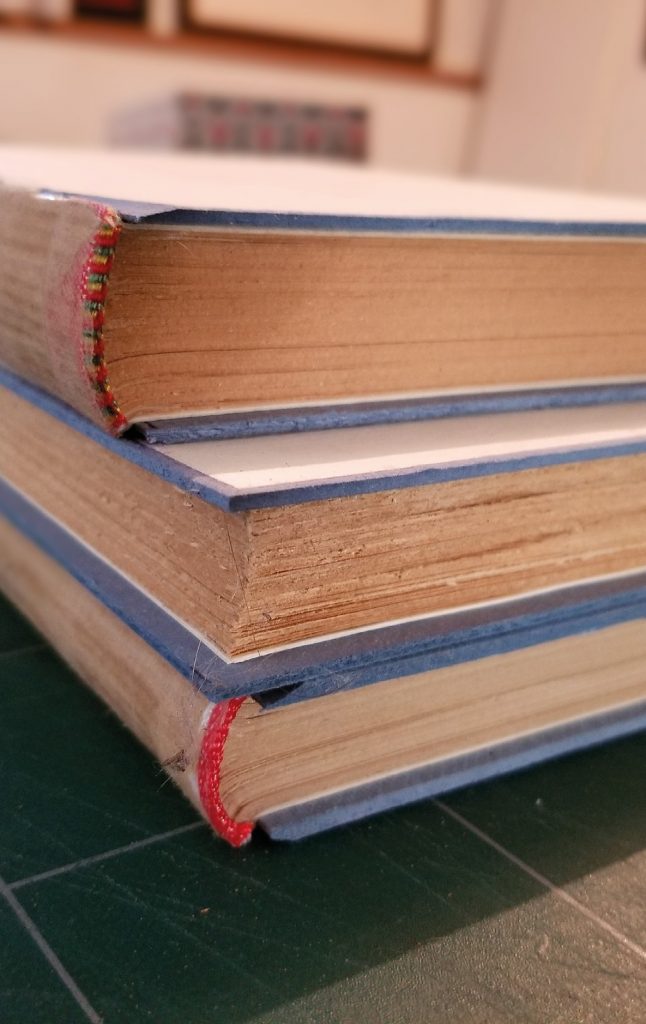

Au départ il y avait des rouleaux. Des feuilles de papyrus, obtenues grâce à la transformation d’une plante des bords du Nil. On ne lisait pas un livre comme aujourd’hui en humectant un doigt pour tourner une page, on lisait un « volumen » en déroulant d’une main des feuillets collés les uns aux autres, pour les réenrouler de l’autre, et faire l’opération inverse pour le lecteur suivant. Pendant près de 4000 ans, le papyrus, plus vieux qu’Hérode, est resté The matériau utilisé comme support d’écriture. Vers l’an 85 cependant, le volumen est au bout du rouleau. Et, tadam, le « codex » apparaît, compilant des feuilles assemblées en cahiers, et cousues entre elles avec du fil de lin ou de chanvre. Le livre tel que nous le connaissons aujourd’hui fait son lever de rideau entre le IIème et le VIème siècle et se généralise avec l’utilisation du parchemin. Mais il lui manque un élément pour seoir aux lois du beau. Et la reliure fut. Tour à tour pratiquée par des orfèvres, des moines, puis par des artisans en ayant fait un métier, elle incruste des pierres précieuses, cisèle ou estampe des cuirs, rajoute des entrelacs, de la mosaïque, de la couleur, des chimères, des griffons, des têtes de lion, recouvre de soie, de velours, de brocard, de damas, ou de satin brodé… pour faire d’un livre un passeur de mémoire paré comme pour une cérémonie nuptiale. De la reliure d’apparat à la reliure monastique, les « lieurs de livre » ont transformé un besoin en art, marquant chaque époque d’un style particulier et toujours dans le sillon de l’histoire de l’art. Pour autant, depuis que le livre s’est mis debout sur sa tranche après l’invention de l’imprimerie et le remplacement du parchemin par le papier au XVème siècle, les techniques sont inchangées. Les matériaux ont évolué certes, les livres sont devenus plus petits avec le remplacement de l’écriture gothique par de minuscules caractères en plomb, puis ils sont entrés dans le monde laïc avant de connaître la rationalisation du travail et la reliure industrielle. Mais aucune machine n’a encore remplacé la création artistique pour le livre-objet, ni les mains d’un relieur pour restaurer notre patrimoine écrit.

« Une reliure bâtie à la façon d’une architecture est un bijou servant de parure au livre. Découvrir l’histoire de la reliure et comprendre ses techniques permettent de tisser du lien entre le passé, le présent et les savoir-faire ». Isabelle Rollet est diplômée des Métiers d’Art en reliure et directrice artistique bénévole de l’association d’arts graphiques « Manufacture Graphein Pallas ». Elle entretient, restaure, et, quelque part, continue d’écrire l’histoire commune qui vit en chacun de nous, avec l’art et la manière d’une tisseuse infatigable.

La reliure… what else ?

Isabelle est née à Roanne en 1972. Passionnée tout autant d’art que de littérature, elle passe en 90 un bac littéraire option arts plastiques. A l’heure de choisir sa voie, la reliure lui apparaît comme étant la parfaite synthèse de ses prédispositions. Elle entre donc à l’Union Centrale des Arts Décoratifs à Paris où on lui dispense pendant 4 ans un enseignement haut de gamme et classique. Elle étudie tour à tour la reliure et la dorure traditionnelles, la restauration de livres anciens, le cartonnage et la gravure. Elle obtient le Certificat d’Aptitude Professionnelle des Arts de la reliure en 92, puis le diplôme interne à l’école en 94. A l’époque, aucune alternative au CAP n’est proposée par l’éducation nationale, et ce n’est qu’en 2014 qu’elle peut passer, et obtient, le diplôme des Métiers d’Art. Dès 1993, elle travaille pendant près de 2 ans chez le relieur Philippe Jansana à Charlieu, auprès duquel elle apprend les rouages du métier et ce qu’il implique. Elle ouvre ensuite son propre atelier à Roanne où, pendant 5 ans, elle enseigne la reliure et répond aux demandes de bibliophiles, de particuliers et d’administrations. Depuis 2000, elle travaille au secteur Patrimoine des Médiathèques de Roannais-agglomération. Les nouvelles techniques de reliure contemporaine de ces vingt dernières années, basées sur la réversibilité des opérations, lui offrent de nouvelles perspectives créatrices. Elle adhère à l’ARA (Les Amis de la Reliure d’Art) et à l’APPAR (Association pour la Promotion des Arts de la Reliure) qui lui permettent de participer à des expositions nationales et internationales, tandis qu’avec Manufacture Graphein Pallas elle dispense bénévolement des cours de reliure à des amateurs.

Un métier confidentiel et actif

Isabelle a eu très vite conscience d’avoir un lien particulier avec le patrimoine, quel qu’il soit. Le sien compris puisqu’elle a fait sa généalogie en essayant de découvrir, au plus près de la réalité, la vie de ses ascendants. Elle aime l’histoire des gens, des objets, de l’art, des livres, ou de l’art des livres. Comme elle aime la création, et les contraintes, liées à la particularité de chaque ouvrage. Elle est heureuse d’avoir eu si jeune la maturité nécessaire pour choisir ce métier confidentiel, dont la richesse est exponentielle, tant en termes de déclinaison de techniques qu’en termes historiques, philosophiques ou littéraires. Il y a 60 opérations dans une reliure, et toutes découlent les unes des autres. S’il faut bien entendu des aptitudes manuelles et de grandes dispositions créatives, il faut aussi aimer le livre et son passé, apprendre à le connaître avant de lui donner un avenir. « Un livre ancien est comme toutes ces choses à ne pas oublier, à ne pas négliger, et qui font partie, comme les êtres disparus, de notre patrimoine, de notre essence, de notre histoire ».

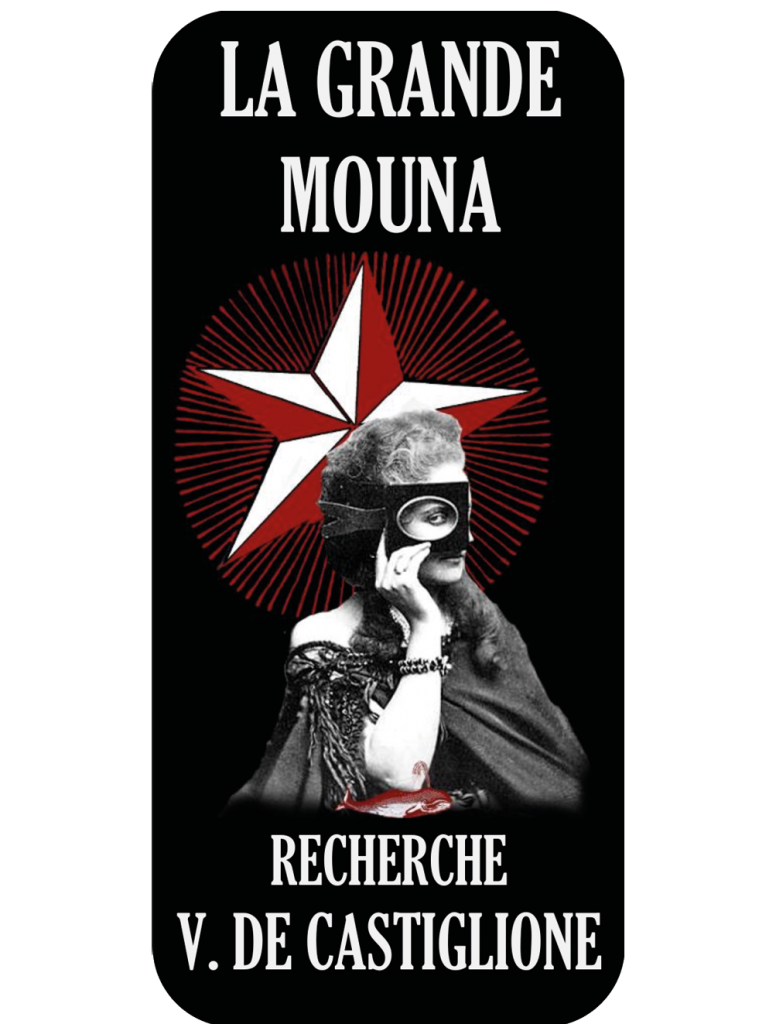

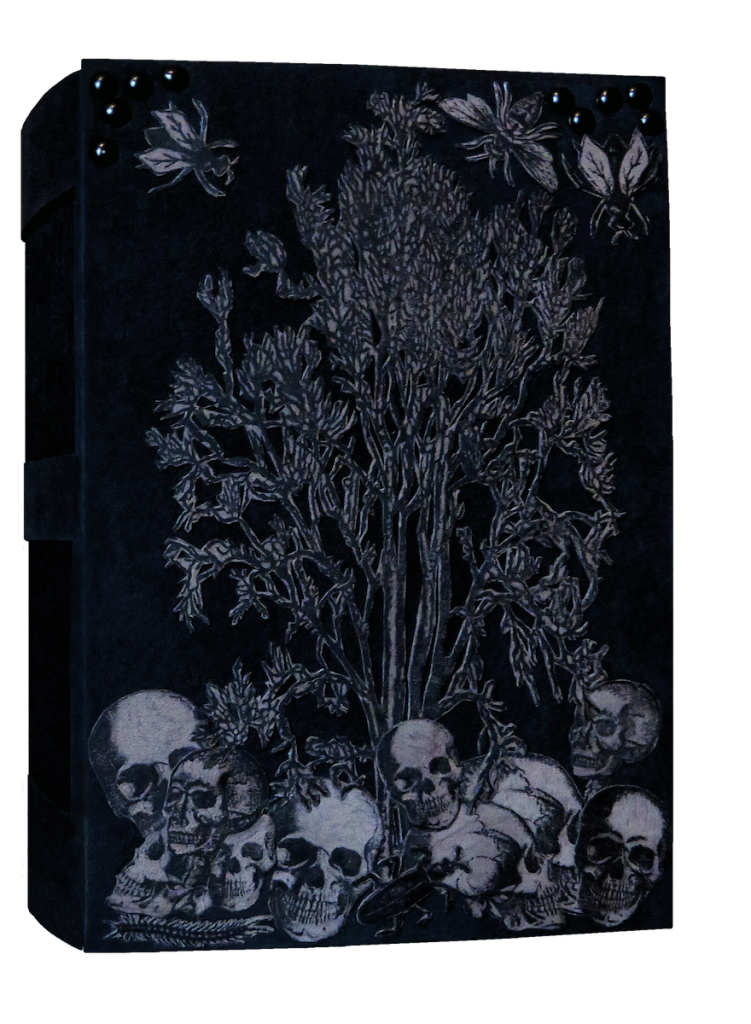

La Grande Mouna

Via l’association Manufacture Graphein Pallas, Isabelle a créé « La Grande Mouna », un concept street-art dont le nom est inspiré de la baleine, et son évocation de la matrice, utilisée dans Le Casanova de Fellini. Sa créativité s’exprime là sur des stickers à coller de par le monde, des carnets reliés, des tirages photos, des cartes postales, etc., sur lesquels sont représentés des héros insoumis qui, en leur temps, ont bouleversé les modes de pensée. A la manière des « Wanted » du XIXème siècle, elle recherche les disparus qu’elle admire, de Sigmund Freud à Bonnie Parker, de Virginia de Castiglione à Baudelaire, de Frida Kalho à Nefertiti. Isabelle exploite ici son goût pour la transgression et l’évocation artistique d’images funèbres. Histoire, peut-être, de rappeler le caractère transitoire de la vie terrestre, tout en soulignant la trace laissée par chacun d’entre nous, et à fortiori par des personnages illustres. Son compte Instagram « La Parole des Murs » s’inscrit dans la même veine en donnant de l’importance aux inscriptions murales surannées : « Ici et partout, depuis Dibutade à Polémon, les murs affichent des paroles ». Le passé en ligne de mire, toujours, et la minutie en guise d’élixir d’éternité, Isabelle est une passeuse de mots pour notre mémoire collective.

Retrouvez plus d’infos sur Instagram :@laparoledesmurs